作为西汉王朝都城的汉长安城,更是当时世界政治、经济、文化中心之一,其城市建筑的规模宏大、人口众多、文教兴盛、商业发达无不显示出王朝的强盛,也是劳动人民智慧的结晶和社会历史发展的有力见证,对后世具有深远影响。时光的流逝使当年气势恢弘的长安城如今只留下残砖碎瓦,人们只能从文献记载中遥想当年的胜景与辉煌。但随着考古发掘工作的进展以及学术研究的提高,众多学者通过将文献研究、考古发掘相结合,力图还原历史真实。

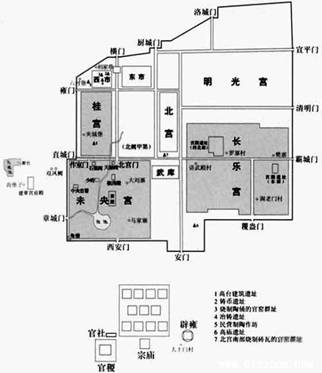

长安本秦之乡名,秦时有兴乐宫。汉高祖五年(前202),在兴乐宫基础上修治长乐宫,七年建未央宫,自栎阳迁都长安。惠帝元年(前194)至五年筑城墙。武帝时在城内修北宫,建桂宫、明光宫,在西城外营建章宫,并扩充上林苑,开凿昆明池。新莽改长安为常安,于南郊建九庙。东汉建都雒阳(见洛阳城),仍以长安为西京。

西汉长安城平面不规则,东垣平直,其余三面墙随地形河渠曲折。经实测,周长25千米余,约合汉代六十二里强。城外挖有护壕。每面城墙有3门,由北至南,东墙为宣平门、清明门、霸城门,西墙为雍门、直城门、章城门,由东至西,北垣为洛城门、厨城门、横门,南垣为覆盎门、安门、西安门。发掘证实每门设3个门道,每道宽6米,可容4个车轨。霸城、覆盎、西安、章城四门内对长乐、未央二宫,其余8门各与城内一条笔直的大街相通。每条街均分成3条并行的道路,中为皇帝专用的驰道,两侧道路供吏民行走。班固《西都赋》“披三条之广路,开十二之通门”,即指长安的道路和城门。

汉长安城内的宫殿分布占全城面积的2/3。城东南部为长乐宫,汉高祖时曾为视朝听政之所,惠帝以后为太后之宫,占全城面积1/6。城西南部的未央宫为朝会之所,占全城面积1/7,其前殿规模宏伟,殿基南北长

城内工商业区集中在西北隅的横门大街两侧,据文献记载共有九市。这一带发现有许多钱范、陶俑,说明当年曾有作坊。

居民区在城东北隅宣平门附近。文献记载,长安有闾里一百六十,“室居栉比,门巷修直”,汉平帝时,人口达24.6万余。实际考古勘查确认的居民区,面积过于狭小,估计有些居民住在城外。

城西的建章宫规模宏伟,已勘查出位置和范围。城西南至东南一带为上林苑,内有离宫别馆数十处。西南有昆明池等皇家宫苑,昆明池是为训练水军而开凿,又可解决长安城水源不足问题。南郊则有明堂、辟雍、灵台和王莽九庙等礼制建筑。

汉长安城主要由皇家宫室及其附属设施构成,突出表现了为帝王、贵族、官僚服务的性质,反映了中国早期都城的特点。新莽以后,宫室、城门、武库先后被毁。其后历代虽有营造修饰,但未能恢复西汉盛况。

公元581年2月,杨坚废北周静帝,自立为帝,建立了隋朝。由于杨坚是以北周旧臣取而代之建立的新王朝,故隋初仍以汉长安城为都。然而旧都城已不再适合新的大一统王朝的需要。隋文帝决定另迁新都。经过一番认真的调查之后,选在了汉长安城东南二十里的龙首原之南。

隋文帝于开皇二年(582年)六月颁诏,开始营建新都。第二年三月即已基本建成宫室。同月,隋文帝迁入新都。自决策建都到迁都,只用了10个月的时间。当时除外郭城垣还来不及建成外,其他如宫城、皇城、宫殿、官署、坊里、住宅、两市、寺观及龙首、清明、永安等城市引水渠道多已建成,修建速度相当快捷。宇文恺将龙首原六坡与《周易》的乾卦结合起来,充分利用地形制定规划,终于成就了一座规模宏大、设计周详、制度谨严、布局井然的大都市。

唐朝建立后,对城做了多方面的修葺工作。随着社会经济的不断发展,唐王朝渐趋鼎盛。人们对生活的追求也不断提高,当初隋朝这种过于理想化的都城平面布局也逐渐被打破而改变。大的变更是伴随着两大宫殿的增修而产生的。

总之,从大兴城到长安城经历了隋初创建与唐代增修的两个发展过程。经过这一历程,长安城建筑更加宏伟壮丽,城市规划日臻完善,成为中国古代也是当时世界上最伟大的建筑上程之一。

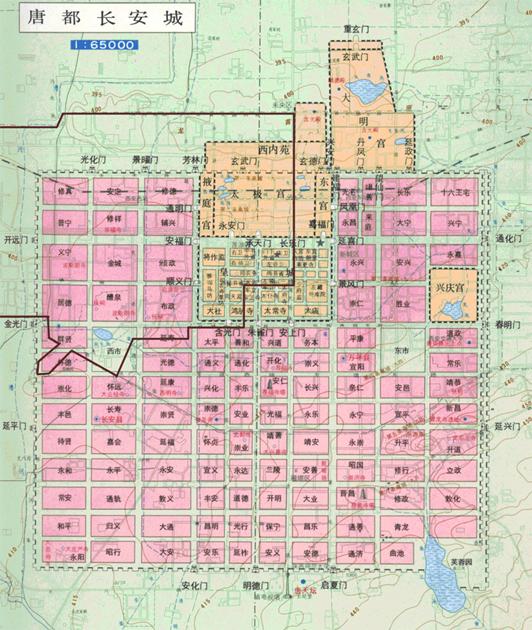

唐长安城的面积达83.1平方公里,按中轴对称布局,由外郭城、宫城和皇城组成。城内街道纵横交错,划分出110座里坊。此外还有东市、西市等大型工商业区和芙蓉园等人工园林。城市总体规划整齐,布局严整,堪称中国古代都城的典范。

唐长安是一个东西略长,南北略窄的长方形。根据考古实测,从东墙的春明门到西墙的金光门之间,东西宽为

长安城(外郭城)开十二座城门,南面正中为明德门,东西分别为启夏门和安化门;东面正中为春明门,南北分别为延兴门和通化门;西面正中为金光门,南北分别为延平门和开远门;北面的中段和东段分别与宫城北墙和大明宫南墙重合,西段中为景耀门,东西分别为芳林门和光化门。除正门明德门有五个门道外,其余各门均为三个门道。据实测,明德门址东西广55.5米,南北长17.5米,每个门道宽5米。特别是明德们内的南北大街朱雀大街更是宽达150米至155米。其他的不通城门的大街宽度也普遍在35米至65米之间,而顺城街宽20米到25米。明德门原有台阁式门楼建筑,唐末被朱全忠焚毁。

宫城位于郭城北部正中,平面为长方形,东西长2820米,南北宽1492米,周长8.6公里。城四周有围墙,南面正中开承天门(隋称广阳门),东西分别是延喜门和安福门,北墙中部开玄武门。宫城分为三部分,正中为太极宫(隋称大兴宫),称作“大内”,东侧是东宫,为太子居所,西侧是掖庭宫,为后宫人员的住处。今天西安城内西五台和北城外自强西路北侧铁路中学内的土岗则是为数不多的大兴宫城遗址。

皇城亦为长方形,位于宫城以南,其东西与宫城等长,南北宽1843米,周长9.2公里。城北与宫城城墙之间有一条横街相隔,其余三面辟有五门:南面三门,中为朱雀门,两侧为安上门和含光门;东西面各一,分别为景风门和顺义门。南面正中的朱雀门是正门,向南经朱雀大街与外郭城的明德门相通,向北与宫城的承天门相对,构成了全城的南北中轴线。城内有东西向街道7条,南北向5条,道路之间分布着中央官署和太庙、社稷等祭祀建筑。

从城市的平面布局来看,规划者严格讲求左右对称。全城以宫城的承天门、皇城的朱雀门和外郭城的明德门之间的连线,也即承天门大街(亦名天街)和朱雀大街为南北向中轴线,以此为中心向左右展开。为突出北部中央宫城的地位,以承天门、太极殿、两仪殿、甘露殿、延嘉殿和玄武门等一组组高大雄伟的建筑物压在中轴线的北端,以其雄伟的气势来展现皇权的威严。之后,随着不断增添新殿,才使这种格局有所变化。

除了长安以外,汉唐时代,河南洛阳也是重要的政治文化中心。

东汉建武元年光武帝建都于此,历经165年,十一帝。东汉末年董卓挟献帝西迁,洛阳宫庙官府民家被烧毁。以后几经兴废。隋大业元年营建东都洛阳城,北据邙山,南抵伊阙之口,洛水贯穿其间。唐朝恢复东都。武则天时改称神都。唐中宗复位后,又称东都。安史之乱中,安禄山、史思明等先后在洛阳称帝,战乱中宫室焚烧,十不存一,坊市皆空 。隋唐洛阳城遗址在今洛阳市区及近郊,1954年起进行勘查发掘。

洛阳城平面接近长方形,周长约28千米。设8个城门,东、南各3门,北面2门,西面无门。宫城位于郭城西北角,平面近似长方形。城垣夯筑,内外包砖。城中发现有大片夯土基址,发掘出武则天明堂遗迹。东宫在宫城之东。皇城绕宫城东西南三面修筑。宫城北部有曜仪,圆璧二城。皇城之东又有东城,东城之北有储存粮食的含嘉仓城。

郭城内由垂直交叉的道路划分成若干方形或长方形里坊。北通皇城正门的定鼎门大街宽121米,为全城最宽的街道,其余连接城门的街道宽41~59米。里坊有坊墙,四面设门,内设十字街。据考证,洛水北有28个坊、1个市,洛水南有81个坊、2个市,共109个坊 、3个市。洛阳城的工商业区在隋唐之际有所变动:隋代的丰都市至唐代名南市;隋代的通远市、大同市,至唐代迁移,分别改名北市、西市。隋代曾在郭城西建西苑,唐乾封年间又在禁苑之东,皇城西南建上阳宫,高宗晚年及武则天时期为听政之所。

公元960年,赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立了宋王朝,定都开封,称为东京。当时开封不仅是全国政治、经济、文化和军事的中心,也是世界上人口最多、经济文化最发达的城市之一,人口最多时有一百多万。

东京三重城廓的布局十分严谨,皇城位于城中央。整个东京城设计完美,建筑讲究,同时又反映出商品经济的发展带来的变化,尤其是长期以来的市坊界限被打破。

宋徽宗宣和年间的画家张择端的清明上河图,即描绘了当时东京城的繁华和壮丽,生动记录了中国十二世纪城市生活的面貌。

北宋时,东京汴梁的城市道路系统在方格网的基础上,结合地理条件出现了丁字交叉和斜交,成为非严整的方格网;城市中出现了商业街道,道路开始具有生活性,成为居民的生活中心;城市水系与道路网结合,出现了对外交通枢纽。东京汴梁的城市道路系统布局对以后的都城,如元大都及明清时代北京有很大影响。交通的便利通畅给市容环境也带来了“新鲜气息”,促进了整个城市市容环境的品质的提升。

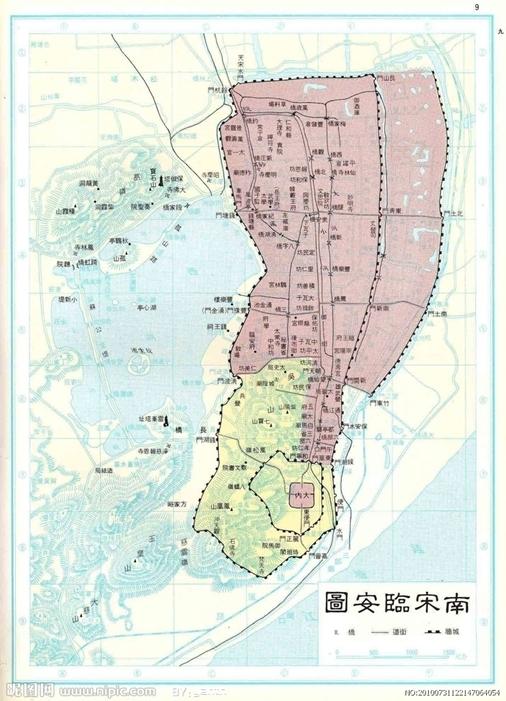

宋室南迁,于公元1138年定都杭州,改称临安。临安原为地方政权吴越国(907~978年)的都城,由于其经济基础好,被选定为南宋都城,此后便扩建原有吴越宫殿,增建礼制坛庙,疏浚河湖,增辟道路,改善交通,发展商业、手工业,使之成为全国的政治、经济、文化中心。直至公元1276年南宋灭亡,前后共计一百三十八年。

临安南倚凤凰山,西临西湖,北部、东部为平原,城市呈南北狭长的不规则长方形。宫殿独占南部凤凰山,整座城市街区在北,形成了“南宫北市”的格局,而自宫殿北门向北延伸的御街贯穿全城,成为全城繁华区域。御街南段为衙署区,中段为中心综合商业区,同时还有若干行业市街及文娱活动集中的“瓦子”,官府商业区则在御街南段东侧。遍布全城的商业、手工业在城中占有较大比重。居住区在城市中部,许多达官贵戚的府邸就设在御街旁商业街市的背后,官营手工业区及仓库区在城市北部。以国子监、太学、武学组成的文化区在靠近西湖西北角的钱塘门内。临安不仅将城市与优美的风景区相结合,而且还有许多园林点缀其间。

临安以御街为主干道,御街从宫殿北门和宁门起至城北景灵宫止,全长约

临安商肆遍及全城,“自和宁门杈子外至观桥下,无一家不买卖者”(《梦粱录》),这正是御街的景象。这里属于中心综合商业区,其中有特殊商品的街市,如金、银交易,也有一般商品的市场。此外还有“瓦子”多处,其中包括了茶楼、酒店、演杂技的场所。临安官营手工业作坊多集中在城市北部武林坊、招贤坊一带。瓷器的官窑在城南凤凰山下,称内窑。私营手工业则遍布全城,丝纺业多为亦工亦商的作坊,集中在御街中段官巷一带。御街中段的棚桥是临安最大的书市,刻版作坊就在棚桥附近。