剑,古之圣品。乃短兵之祖,近搏之器,以道艺精深,遂入玄传奇。实则因其携之轻便,佩之神采,用之迅捷,故历朝王公帝候,文士侠客,商贾庶民,莫不以持之为荣。剑与艺,自古常纵横沙场,称霸武林,立身立国,行仁仗义,故流传至今,仍为世人喜爱,亦以其光荣历史,深植人心,斯可历传不衰。

剑之历史

剑的来历要追溯到轩辕黄帝时代。据《黄帝本纪》记载:“帝采首山之铜铸剑,以天文古字铭之”;又有“昔葛天卢之山发而出金,蚩尤受而制之,以为剑铠”之说。该记载表明,黄帝与蚩尤的时代便丫辛私!;频塾诠?704年建庙,国号有熊氏,当时尚系初入青铜器时期,但由此推知,剑之出世极为古远,历史悠久,故后人称之“短兵之袓”,确可当之无愧

远古时期的武器的设计和制造尚处于初始阶段,《淮南子·汜论》所述:“古之兵,弓剑而已矣,槽矛无击,侑戟无刺。” 为利于在山地丛林中奔跃和近战,那时人们普遍习惯使用短兵器。剑是短兵的一种,脱胎于矛形刺兵及短匕首,始原于殷商以前,形极为短小,仅有短平茎,而无管筒。古人用此剑插腰,轻便易使,直刺旁击都能运用自如,抵御匪寇与野兽都是必不可少。到了周代,尤其是春秋、战国时期,构造简单容易制造的剑已成为主要短兵器,成为社会各阶层必有之佩备。连冯谖与汉初的韩信,虽然贫至无食,也仍然随身携带。著名的有干将、莫邪、龙泉、太阿、纯钧、湛卢、鱼肠、巨阙等。春秋时的龙泉剑,仍有一只藏于故宫,至今仍很锋利,证明我国在剑的制造和使用上,有著很悠久的历史

至东周时期,西方大陆此时仍处在蛮荒时期,但是中土的冶铜工业已经非常发达。工匠大多以铜铸剑,造就出一大批剑质颇佳的精品,制剑技术亦逐渐进步。 依据《考工记》的记载,战国时期的工匠以累积了足够的经验,能充分的掌握冶炼青铜的技术,按照器具不同的用途,合金中的铜与铅、锡比例也有所不同。这样的冶炼技术领先西方国家近千年。

早期的青铜剑约在商朝即已大致成形,最初仅长十余公分,直脊双刃,剑身扁阔,柄以木片夹束,亦无剑格,而后发展出固定的形制,主要由剑身与剑茎两部分组成,每一部位都有名称。剑身前端称“锋”,剑体中线凸起称“脊”,脊两侧成坡状称“从”,从外的刃称“锷”,合脊与两从为“腊”。剑把称“茎”。茎主要有扁形与圆形的两种。茎和身之间有的有护手的“格”,又称为“卫”。茎的末端常有圆形的“首”或“镡”。茎上有的有圆形的“箍”。茎上常以绳缠绕,绳称为“缑”,剑柄尾端旋环称做铎。剑鞘也谓之“室”。短剑也称“匕”。考究的青铜剑的首与格等常以玉质作成,这种剑,一般则称为“玉具剑”。在未来的千年间,这种剑的造型逐步迈向成熟,并作为步兵的基本武器而活跃于战场上]

郑锷更于剑有所详解,他这样说到:人之形貌大小长短不一,选择不同的剑,不是为了美观,而是要使之各适其用而己。因此分为为三等剑制,以适合三等带剑之士,什么人用什么剑则自取其便。剑柄长五寸,剑身若是剑柄的五倍,那么就该有三尺,重九锵,也就是三斤十二两,长之极,重之至,故谓上制。只有高大有力的剑士可以佩带,所以称为上士之制。剑身是剑柄的四倍,那么剑之长则有二尺五寸,重七锵,也就是二斤十四两,长短轻重取其中,谓之中制。适合普通身材和力量大小的人使用,故称为中士之制。若剑身只有三倍剑柄长短,则只有二尺,重量只有五锵,则只重二斤一两三分,轻而且短,称为下制,矮小羸弱者适用。

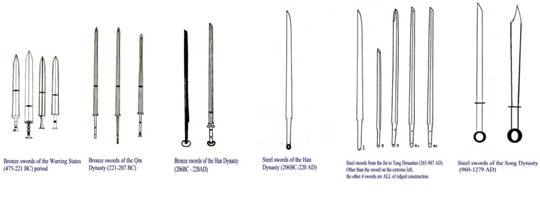

上述剑制,大抵沿用于远古,历代仍有频繁变更,自秦至宋,其中的变化最多。郑锷云:“若以秦汉之剑与宋时之剑比较,则宋时长剑有二十一寸三分,汉时长剑仅十七寸九分。宋时短剑十五寸二分,汉时短剑仅十寸五分,故宋时之剑较汉时之剑长,且品质更优”。

剑之用途,不只是专供杀戮之用,也用做文士饰品,不过终究是以防身拒敌为主,如剑过长则运用不便,剑短则难以及远,过短的剑轻而没有打击力度,长剑重而挥动迟缓,二者均不适合实用。另外古籍有言:“汉高祖仗三尺剑而得天下”,由此可见汉代剑长不及两尺之说应当有误。若综合剑史所记,大抵古剑之长,由一尺三寸至四尺多不等,其重量则为二至三斤。

春秋时期,互为世仇的吴越两国却同以铸剑精良闻名于当世,其技术之精湛、工艺之华美,可称举世无匹,尤其是剑身的表面处理,不但具有神秘华丽的花纹,在两千五百年后的今天,仍然寒光四射、锋锐如新,这种处理技术至今仍然是个谜。

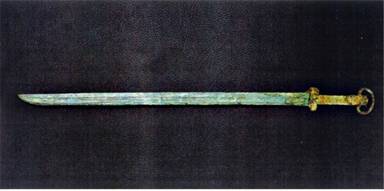

中国历史博物馆藏·菱纹格剑(1965年与越王勾践剑同时出土)。

1994年秦始皇兵马俑二号俑坑正式开始挖掘,考古工作者发现一把青铜剑被一尊重达150千克的陶俑压弯了,其弯曲的程度超过45度,当人们移开陶俑之后,令人惊诧的奇迹出现了:那又窄又薄的青铜剑,竟在一瞬间反弹平直,自然恢复。当代冶金学家梦想的“形态记忆合金”,竟然出现在2000多年前的古代墓葬里!这柄古剑在地下埋藏了两千多年为什么没有生锈呢?为什么依然寒光四射、锋利无比呢?通过进一步的研究发现,“越王勾践剑”千年不锈的原因在于剑身上被镀上了一层含铬的金属。铬是一种极耐腐蚀的稀有金属,提取十分不易,但是此时的铸剑工艺水平成为一个迷。其中还发现了一批青铜剑,这批青铜剑内部组织致密,剑身光亮平滑,刃部磨纹细腻,纹理来去无交错,它们在黄土下沉睡了2000多年,出土时然光亮如新,锋利无比。科研人员测试后发现,剑的表面有一层10微米厚的铬盐化合物。这一发现立刻轰动了世界,因为这种铬盐氧化处理方法,只是近代才出现的先进工艺,德国在1937年,美国在1950年先后发明并申请了专利。

秦朝时的青铜剑

春秋晚期至战国可说是铜剑最发达的时期,除个别地区的剑反映了地域或民族风格外,形制上一般都开始定型。春秋晚期的铜剑,绝大部分都有剑首,并普遍出现了剑格,但具剑箍的还较少。长度一般都要在40-50厘米以上。有名的越王勾践剑、吴王夫差剑、吴王光剑等等,都是这时期的重要作品。这些宝剑制作精美,表现了卓越的制作工艺。东周青铜剑,以吴国、越国的最为上乘,《周礼·考工记》载:“吴越之金锡,此材之美者也”。湖北江陵古墓出土的越王勾践剑,通长55.7厘米,身满饰菱形纹,剑格两面以蓝色琉璃镶嵌花纹。

此时,钢铁制的兵器也登上了舞台,或许对于青铜兵器的锻冶技术已累积了足够的知识,又或许摺叠钢的技术本来就承袭自打造青铜兵器的经验,无论如何,这个时期的钢铁兵器,其水准的确领先了全世界一大截,著名的铸剑大师如:欧冶子、干将等人,链就一批千古名剑:干将、莫邪、湛卢、巨阙、纯钩、龙渊、太阿、工布、鱼肠等,即使实物不存,它们的赫赫威名仍令我们心驰神往;《吴越春秋》中记载薛烛评纯钩剑:“光乎如屈阳之华,沉沉如如芙蓉始生于湖,其文如列星之行,其光如水之溢塘,”此外,太阿剑“巍巍翼翼如流水之波”、工布剑“文若流水不绝”,以及:龟文、缦理、列星、溢水、冰释、高山、深渊、水波、珠衽、流泉等等形容,均是指剑身上的摺叠花纹而言,当我们看到古代刀剑上的花纹时,才能体会古人所言实非虚语。

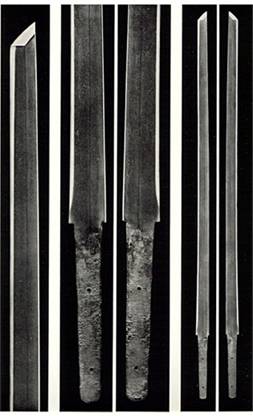

战国后期的秦国已经是青铜剑、铁剑并用,同时剑的型制也有变化,长度曾加到一百公分左右,剑身狭长,表面经过仔细地研磨,并有一层铬盐氧化物,显现著乌黑的光泽,能防蚀防锈,陕西秦墓出土的诸多长剑几乎有如新制。

汉朝青铜刀

汉剑 流光

钢铁兵器正式装备部队后,因为硬度和韧度都明显地优于青铜,也由于骑兵的大量使用,配合其冲锋陷阵、马上接战的战术需要,对兵器的强度有更高的要求,所以在西汉末年时,钢铁兵器几已完全取代了青铜,进入了一个全新的时代,在这数百年的交替期间,同时也是青铜兵器的发展巅峰,无论长度、硬度、韧度,在历史舞台上展现其最后的灿烂风华。 r*

中国刀剑工艺最高水准,在史料上有详细记录的,应该是东汉时代出现的“百炼钢”。百炼,则是反覆加热、折叠锻打一百次,使得杂质尽出,最后锻造出最精纯的钢。可惜这样的技术太费工,动辄耗费数年,才得神兵三五把。到了唐末“安史之乱”,社会大乱,十室九空,百炼钢的技术就逐渐失传了。到了北宋,当时的大科学家沈括曾在《梦溪笔谈》一书中说到他造访磁州锻坊,观看炼铁,才认识所谓“真钢”。他还记述了当时的一把宝剑:有人将十支大钉钉入柱中,挥此宝剑一削,钉子全部截断,剑锋却纤毫无损;用力弯曲,剑身如勾,放开来铿然有声,又如箭弦一般平直。

1) 春秋战国时代青铜剑2) 秦朝青铜剑 ]

3) 汉朝青铜刀 4) 汉朝钢刀 5) 晋朝 >>

唐朝钢刀 6) 宋朝钢刀

唐朝钢刀

到了明朝,更是每下愈况。戚继光在《练兵实纪·杂集》中指出,当时的工匠不肯好好磨刀,结果“砍入不深、刀芒一秃,即为顽铁矣。”当时的军队在接战倭寇,时手中的兵器常遭精良的日本刀磕折,死伤极重,尔後发展出厚背砍刀相抗,虽不再易断,但一经正面砍架,刃口常翻卷,甚至不能伤敌,况且器又沉重,远不如日本刀的灵动沉猛;为长久之计,抗倭名将戚继光遂上书建议,向日本政府订制军刀一批,其形制基本上是中国式的,但制法却是日本风格,这批为数数千的中日混血军刀在战场上有优异的表现,戚继光於是以此进行仿制与改良,称「戚家刀」,刀形狭长,具有优美弯弧,护手与刃的相接处装有吞口,面长背短,可增加刀的强度,清代腰刀一度保留了这个特点。

骑兵既然成为军队的功击主力,伴随而来的是战术的改变与装备的革新,由於骑兵冲锋的速度极快,单手施力的长剑固然仍能直刺敌人,予以重创,但冲力之大也足可把骑兵拉下马来,陷入挨打的困境,因此,马上的短兵显然要特重其切削的性能,加上强韧的铁器也已相当成熟,长剑於是渐渐为长刀所取代,并在汉代末期完全退出战场,但是它的象徵意义却从未在中国人的心目中褪过色,甚至还结合了道家的神秘色彩,被盖上一层玄之又玄的厚厚面纱。这个时期的长剑常以玉石为装具,千年之后,长剑已朽,玉剑饰却已其精美的质地与纹饰为人珍爱,成为玉器中一个不可或缺的品目;除此之外,剑术也一直受到重视,不论王公贵族、武林豪侠,仍然喜欢练剑、佩剑,我们可以说:剑虽然在战场上没落了,但在民间它始终保有王者的地位。

明朝永乐时代皇宫宝剑,大英博物馆收藏