━━━辛亥革命后中国服饰变化探究

指导老师:衡晓刚

课题组员:黄雪梅、尹萍、庄燕辉、杨顺昌等

一、课题提出

学习了高中历史新课标人民版必修二第四专题第一节《物质生活和社会习俗的变迁》这一课,我们觉得该课内容与自己的衣食住行息息相关,特别是看见街道两旁的商店到处都是悬挂着五颜六色、款式多样的衣服,引起我们对服饰的极大兴趣,使我们有一种很想了解中国服饰变化的冲动。

二、课题研究的意义、价值:

通过了解近代服饰的变化,特别是辛亥革命后中国服饰的变化过程,可以开拓我们的视野,丰富我们的课外知识,了解并发现服饰特点的起源或根本。

三、主要研究方法:

1、小组讨论:小组成员陈述各自的看法,提出各种可行性的建议。在老师的指导下,我们统一看法,明确目标,一起行动。

2、搜集资料:每人明确分工,分别从不同的渠道收集有关“辛亥革命后中国服饰变化”的资料。可以通过计算机上网、到图书馆查找或到书店查找资料等方式获得。

3、整理剖析:各成员将所得的照片、文字等资料汇编整理,再根据老师的指导综合分析。

四、研究阶段与步骤(研究过程):

我们这项研究计划分为四个阶段:

第一阶段:选题阶段。在此阶段我们讨论、筛选和确定了本学年的研究课题,制订了调查研究计划,确定了研究方法,并做好了组员分工。

第二阶段:搜集资料阶段。该阶段我们从网络、图书、史料记载等途径尽最大努力搜集了比较有价值的信息资料。

第三阶段:整理和剖析资料阶段。搜集资料完毕后,召开小组会议,交流各自的看法和意见,并整理出较完善的文字资料和图片资料等。

第四阶段:总结阶段。课题的总结、论文、结题报告的撰写以及演示课件的制作都在此阶段完成。

五、研究成果的呈现形式:以文字、图片和课件展示形式体现。

六、研究成果:

近代以来服饰变化的原因

在古代,服饰和阶级、身份紧密相联,有着繁杂的制度和规定。鸦片战争打开了中国

的大门,中国进入半殖民地半封建社会,社会结构也随之发生变化,西方的文化、生活方式推动着个性的解放,首先体现在穿着上摆脱旧规定的束缚。

民国初年男子服饰

近代民国初年的男子服饰近代民国初年的男子服饰

长

衫

马

褂

男子服饰的变化情况

(1)中西方服装的并存,体现出两种文化的激烈对抗(2)西装的传入与流行大体情况:西装的传入在鸦片战争以后,而真正流行开来则是在民国成立以后,具体表现在两个方面,一是被规定为男子礼服之一,二是着装人数的增加。(3)西装流行的原因。从穿着的角度来讲,西装适体、潇洒;从中国社会政体的转变角度看,是民国成立后剪发易服的产物。共和建立,剪除辫子,移风易俗成为时代潮流。剪发必然引起服饰的变化,因而剪发风行必然推动易服潮流的兴起。

民国成立后,清朝袍褂、补服等都已过时,满式的鞋帽、衣饰已受到人们的厌弃。但是,在民国初年,成熟的中式服装尚未出现,在易服的风气中出现了一股盲目的西化倾向。从社会思潮的角度来看,民国初年服饰崇洋风气受西化思潮的推动。民主共和的建立实质上是在制度层面学习近代西方文化,辛亥革命的理论及其制度模式均直接源于西方。因而,当共和制度建立后,新政府以西方社会政治为原本进行大量改革,仿行西政西俗成为一时风气,在都市社会兴起一股西化思潮。

西装

民国时期,西装虽已在中国落地生根,但国人也开始将其与中国传统的长袍马褂进行融合,创造出一种中西合壁的穿着来:绸缎长袍、西服裤,头顶圆形礼帽,足上是一双乌黑油亮的牛皮鞋。当然,这样的装束大多是有身份、有地位的大人物的时尚,如一些国民党要员、大商人、大银行家等等。

至于大学生和大中学校的老师,则多是上身穿阴丹士林布的长袍、下身穿西式裤子、脚穿布鞋。到民国中后期,这么一种穿着打扮,俨然已经成了知识分子的标志性服装。我们现在在反映民国时期生活的影视作品中,还常能看到。

西装的传入和流行对中国的服饰改革具有重要的推动作用,中山装就是在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的。1913年,“奉帮裁缝”运用西式裁剪法做出了第一套中山装——那时,在紧张的革命之余,孙中山一直都在琢磨着怎么设计一种适合中国国情、适合中国人穿着的、与传统服饰不同的新型服装。最后,孙中山设计出了自己心中的服装样式:要与长袍马褂不同,长袍马褂是封建时代的象征,是落后、守旧的代名词。也不能完全像西装,西装穿起来精神,但太过烦琐,还要穿马甲扎领带,实在是麻烦。应该是穿起来既美观、舒适、大方、庄重又不复杂;要有四个口袋,象征国之四维,也就是礼、义、廉、耻;要有五个纽扣,象征中华民国五权分立的政治制度。即行政权、立

中山装

资料图片中山装,在中国几乎是人尽皆知,孙中山先生发明并首先穿上了它。中山装的造型,吸收了现代服装的特点,强调腰、肩、胸、颈部和线条的整体设计,完全不同于传统的平面自然连袖剪裁。它在立领上加了一条反领,相当于西装衬衣的硬领。这样,就兼容了西服上衣、衬衣和硬领的长处,穿在身上,精神抖擞,英姿勃勃。

同时,中山装又实用方便,所以迅速风靡全国。后来人们把这套服装定型,称为中山装。中山装外形对称,大方、美观、实用、方便,既可以用高级衣料制作,也可用一般布料制作,很受群众欢迎。在孙中山的倡导下,穿中山装在全国蔚然成风。今天,中山装仍然是中国男子最基本的服装之一,不仅党和国家领导人穿,而且广大群众也穿。中山装已经成为世界公认的中华人民共和国的国服。

中山装和旗袍都是沿用西式服装的价值观念和审美习俗,结合中国人穿着的习惯和传统服装的形式而创制的新服饰,在国际上已被视为具有中国气派的民族服装。因此有人称这是“西体中用”的最成功之作。

女子服饰的变化

(1)旗袍的流行:旗袍式样在改革过程中抛弃了中国传统服装宽袍大袖的旧貌,吸取了西方的审美趣味,大胆地体现女性形态的曲线美。它是利用传统服饰,融合中西美学标准的成功尝试。旗袍的流行也反映了五四以后中国民众审美观念在服装方面的变化。(2)饰品佩戴的特点:辛亥革命后朝着简约化的方向发展,而受西方文化的影响,一些兼具实用价值的装饰成为时髦女性的爱好。

清代旗女之袍与民国新旗袍的主要差别有三点:第一是旗女之袍不显露形体,特别是后期,宽大平直;民国旗袍开始收腰,表现体态,这与两个时期的思想观念有关。二是中国古代服装,包括清代的旗人之袍,强调文本而漠视人本,重服饰图案而不强调人体曲线。中国一贯不赞成太触目的女人,对人体也持十分含蓄的态度。古代的美人,脸是主要的,削肩、平胸、细腰、窄臀、单薄的美人压在层层的衣衫底下。三是与历代中原服装相比,旗人之袍就算是称身适体的了,但它只是修长了旗女的身材,却依然隐藏起她们的身体。民国旗袍受西方人本思想的影响很大,西方服饰充分表现甚至夸张人体线条,往往不惜采用极端的方法。在这里,要紧的是人,旗袍的作用不外乎拱云托月忠实地将人体轮廓曲线勾出。

清末满族妇女旗袍 20世纪20年代旗袍

30年代的旗袍 40年代的旗袍

上世纪20年代,兴“文明新装”,女性多穿窄而修长的高领衫袄,黑色长裙。由于羽纱、呢绒、洋绉、花漂等外来衣料源源输入,青年女子到大城市读书者增多,传统服饰开始有所变化。衣则短不遮臂、袖大盈尺、腰细如竿、无领至颈长。裤短不及膝、裤筒较大。不久,又为之一变,裤筒较前更巨,长已没足,衣短至腰。在西方文化影响下,青年女子已领悟到曲线美,因此改变了胸、肩、腰、臀完全呈平直状态的传统服装造型,将衣服裁制得更加合体,于是在知识分子和有产阶层青壮年女子中流行这种旗袍。30年代初,有人将原本宽宽大大的旗袍向窄瘦和苗条型发展,以显露女性的自然曲线之美,原本长及脚踝,开始向上伸展,而开叉也不断拔高,直至大腿裸露。而且,对腰围、胸围、臀围这三围的要求更是越来越高,强调与身体紧贴,务要将人体曲线暴露和刻画至淋漓尽致,令观者一览无余。有一段时间,左右的开叉甚至高过腰际。

30、40年代是旗袍的全盛期,其基本廓形已臻于成熟。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法,使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍,但已迥然不同于旧制,成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

新中国服装五十年变奏曲

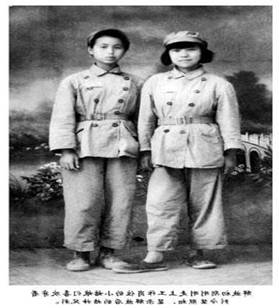

随着中华人民共和国的建立,中山装、人民装、列宁装迅速取代西装、旗袍,成为共和国初期的主要服装样式。上述服装之所以流行,与其说这类服装代表美,不如说它们是一种追求进步、保持革命激情与亢奋的醒目标志。在变革时代,服装作为政治信仰的表述方式,在意识形态的规范和整合过程中往往起着微妙的作用。通过服装的同一性,显示出人民群众对共产党的拥戴,对革命的热爱。粉碎“四人帮”以后,中国服装从封闭走向开放,逐渐与国际接轨。

遥想50年代,具有布尔什维克革命意识的“娜塔莎式”大花布拉吉,“哥萨克式”小偏襟衬衫、灰卡其布列宁装,还有飒爽英姿中山装、人民装一直是渴求进步的人们的首选。列宁装的主要特点是西服领、双排扣、双襟中下方均带一个暗斜口袋。“做套列宁装,留着结婚穿”是当时年轻人的流行说法。列宁装在年轻的新中国流行,除了表明当时中国女性在精神上的革命追求之外,还因为它或多或少带有一些装饰性元素——双排纽扣和大翻领;此外附加的腰带紧束功能有助于女性身体线条的凸现。

列宁装

连衣裙

当时的中国女性服装除了原始的美化功能之外,还兼具表达政治倾向和社会主义国际阵容之间牢不可破的友谊的意识形态使命。布拉吉是俄语连衣裙的音译,款式极其简单:宽松的短袖,泡泡的褶皱裙,简单的圆领,腰际系—条布带。但由于布拉吉宽松肥大,布料颜色花样比较单调(主要是碎花、格子和条纹),质料粗糙,对女性风采的体现有限。

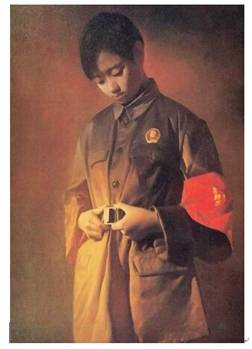

及至60年代,“文革”开始前,原本单色的服装稍稍呈现出一点杂色,这在总是激情浪漫的文艺团体中表现得最为明显,所谓的“修正主义”苗子开始稍稍抬头,中国服装总算走近了张扬个性的时尚边缘。但很快,随着“文革”的兴起,中国服装又走向了另一个极端,它被淹没在了一片国防绿的军装里,军服成了这一时期的最高时尚。几乎所有的妙龄女郎都幻想着能“绿”装素裹,尽显“妖娆”。顺带一提的是,这一时期,江青领衔展示的“江氏服装”在国内的各大场合折腾了一阵子,但由于设计的失误和幼稚,很快便夭折了,没有形成任何气候。

“文革”时期流行的服装

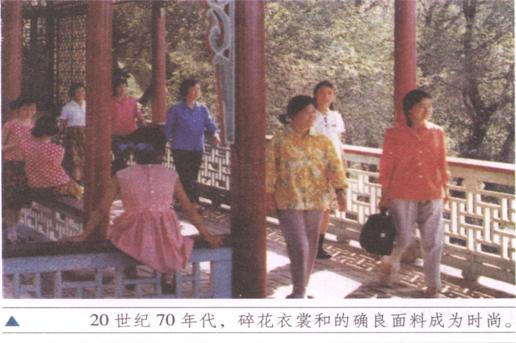

80年代,在中国进行改革开放的这20多年中,中国服装也首次引进了无数令人眼花缭乱的流行样式,踩蹬裤、牛仔裤、直筒裤、牛筋裤、喇叭裤、老板裤、萝卜裤、夹克衫、蝙蝠衫、皮大衣、西装、晚礼服、休闲装、喇叭裙、一步裙、A字裙,甚至超短裙、迷你裙,这些时装新概念铺天盖地卷入到人们的日常生活中,人们分辨着、感知着、追踪着、模仿着、争议着,新旧杂陈,确实有点令人措手不及。

但在着装方面,我们仍处于初级阶段,有句顺口溜叫做“不管多大官,都穿甲克衫;不管多大肚,都穿健美裤。”大家在选择衣服时有一种盲目的从众性和趋同性,就像风行一时的红茶菌、甩手疗法、君子兰、呼啦圈等等。一时间,要么街上都流行红裙子,要么都流行黄裙子、黑裙子、白裙子……大家在街头或聚会场所,经常能看到和自己穿着等同的各色人,但通常并不感到尴尬,而且似乎已经习以为常了。当时还有一种说法是:“里长外短一大怪,短裤穿在长裤外”。但真正怪的还不只这些。为了追求新潮、前卫、时髦、标新立异、与众不同,一些年轻人故意将新衣服作旧,或者掏个洞,或者磨破边,有的还干脆撕破裤边的侧缝线招摇过市。还有,长裙及至脚面,短裙刚好盖臀。在开始睁开朦胧睡眼看世界的同时,中国服装业也跃跃欲试地想在世界时装领域拥有自己的一席之地。

90年代,休闲装深受人们的青睐,服装的功能性被人们广泛地认同和重视。以衣服为主流的时尚已变得眼花缭乱,令人目不暇接。这一切不单单是染发、黑嘴唇、松糕似的厚底鞋、鱼网装、透明装、露肚脐装、缩手装、乞丐服、PONK服,及内衣外穿、半袖衫穿在长袖衫外等等服饰现象所能函盖得了的。紧接着,牛仔装这一西方服装新概念也日益渗透到人们的生活中。经过不断的熏陶和磨砺,人们慧眼独具,能清晰地辨认出GUESS、MARLBORO、WERSAGE、PORTS及ESPIRIT这一类顶尖世界名牌,人们在购买服装时也越来越出手不凡,可以花近万元买一件皮衣,也可用上千元消费一件西装,为的是与众不同、标新立异、穿出档次、穿出品位。服装的概念已经失去了原有的固定框架,也不再拘泥于遮体御寒甚至美观等几项简单的内容,它几乎变成了某种时尚的代言人及某种生活方式的表达和宣泄。

森马休闲服(Twins--summer collection)

着装以言志,这是90年代末中国服装的另一种现象。1998年末,洪水曾肆虐中国南北局部地区。官兵们身着迷彩服日夜抗洪,深得民心,那以后各种迷彩或变异迷彩装又在人们的生活中流行开来了,甚至连女孩子们也都穿上了各式各样的迷彩T恤。

清纯美丽的迷彩服女生 新型沙漠迷彩服

在本世纪的最后一个夏季,中国的女装也变得越来越透明,这种露还不是那种坦胸、露背、露肚脐的简单暴露,它们朦朦胧胧、遮遮掩掩,既含蓄又引人入胜。其中有小立领与前胸稍敞的微透,吊带裙与披风配套的朦胧透,透明衣加内衫的立体透,还有针织衫与镂空工艺或镶拼蕾丝的局部透。至此,中国女人在着装上表现出了前所未有的创新和大胆。

当然,中国服装从来也没淡忘过要走向世界,已经开始在世界服饰舞台上崭露头角。与世界服装接轨,成了这一时期中国服装业贯穿始终的主题。“洋装虽然穿在身,我心依然是中国心”,在舶来服饰的猛烈冲击下,人们也越来越怀念传统的味道十足的中式服装———第一个扣子扣得紧紧的、严丝合缝的中山装,小立领的棉布或麻布衬衫,带团花或寿字图案的丝棉袄,大红色的中式坎肩……

正如著名建筑师贝聿铭所说:“古典意味着持久永恒的特质,现在看来不时髦的东西,10年后可能好看一些,20年后甚至可能恰到好处。”以经营“中国意念”而誉满全球的香港服装设计师张天爱在这方面旗开得胜,到目前为止,她已在上海和北京各开了一家服装专卖店。除此以外,还有潮流紧追人士所开的“兰花布馆”、中式衣店,真是不一而足。北方农村姑娘的那两个红彤彤的脸蛋也被设计师移植到了中外模特们的脸上。经过改良和各种设计理念演绎的中式服装依次亮相登场,跨入新世纪后,中国服装又开始了一番新的轮回。

七、学生体会:

1、任何事物的发展基础都是经济问题引起的,经济形态和社会性质的改变将会引起思想观念的深刻变化。(庄燕辉)

2、中国人的思想受两千多年的封建统治影响根深蒂固,对外来的影响抵制力强,即使一时受影响,但最终还是会回复到民族传统文化上。(杨顺昌)

3、中国在近代虽受列强的侵略,迫使改变很多东西,但改造是不可能完全的,因为中国魂还在。(黄雪梅)

4、中国从近代开始服饰有了较大的改变,也是从那时侯起服饰受到外来文化的影响,一直延续到今天。经过中西服饰文化的不断碰撞与融合,当今,中国的服装业在国际时装舞, , 台上也开始占有一席之地。(黄彪)

八、指导老师评析:

衣食住行与人们的日常生活息息相关,通过对近代以来特别是辛亥革命以来中国服装的变化情况的研究,让学生感悟中国的服饰文化深受西方的影响,不同时期的经济政治状况决定了不同时期的物质文化生活,服饰的变化也是如此。通过此课题的研究,不仅可以增加知识、扩大视野,还可以加强与现实生活的联系,从而增强了对历史知识的直接感悟。