2018年6月15日上午,三河口高中教科研工作坊与英语教研组在综合楼四楼会议室联合举行了一次有关“教科研论文写作”方面的研讨活动。活动分两个环节:一是省常中潘正凯博士作题为《教研论文写作的意义与操作》的微讲座;二是参与活动的教师展开教研论文写作方面的微讨论。

微讲座,道明教研写作的意义与方法

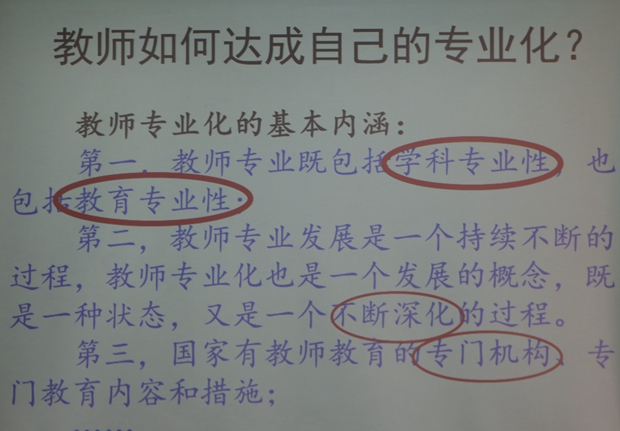

潘博士认为,教师专业既包括学科专业,也包括教育专业,教师专业化是一个不断深化的过程。教师职业独特的基础知识是学科教学知识(即学科知识和教学知识的有机融合),可通过“学徒式观察”获得。“学徒式观察”实际上是一种基于实践的反思,论文写作则是它的重要的方式与载体(这也契合了“专业”的原始意思——公开地表达自己的观点或信仰)。

认为论文写作的基本方式是教育自传——用隐喻的方式表述自己的专业成长。认为,“教师的成长具有高度的个人生活史特性,生活史与教师的专业发展息息相关。”以“生活史”观照教师职业,能促进教师的自我反思、自我了解、自我成长,从而获得专业自主与专业发展。认为,“入场券——港湾——助推器——舞台——解剖刀——麦琪的礼物”是自己科研写作与专业成长历程的真实写照。

认为论文写作有多元价值:满足职称晋升等制度化要求;消弭教学焦虑,维护职业自信;超越经验表象,透彻领会优秀教学行为背后的理据,提升教学品质;打造职业特长,养成研究的思维和习惯;促进自我认知和反省,形成“stay hungry, stay foolish”(求知若渴、虚心若愚)的职业态度;建构研究共同体,打造“研究、互惠、共进”的教研组文化;达到自我实现的需要。

认为要提升论文写作活动的有效性,必须依据教师职业发展各个阶段的具体需求来组织论文写作活动;必须掌握论文写作的基本策略:话题背景——案例描述——案例分析——理论阐释,或关注职业活动中的关键事件(指向实践),基于案例进行经验提炼与理论总结,或关注教育教学的基本理论(指向理论),基于理论指导进行教学案例效果评析。

微讨论,辨出教研写作与专业成长的自信

潘博士的讲座起到了抛砖引玉的效果,参加活动的老师纷纷发表自己对讲座或写作的看法。

衡晓刚老师认为,潘博士是在用诗意的方式从事教学,用隐喻的方式从事写作;让人感到教学不再是乏味的事,写作也不再是痛苦的事。

孔燕霞老师感谢潘博士结合自己的学术生涯,深入浅出地介绍论文写作对于教师职业生涯的影响。感触颇深:论文写作痛苦的过程是每个学术人的必经之路;现在自己的论文写作还处于“入场券”阶段,但相信自己会渐渐地升华到较高的阶段;表示会向潘博士学习,坚持论文写作,不放弃自己的学术(读研)生涯。

王晓娟老师认为目前最大的问题是教育教学、论文写作等没有理论性知识的支撑。潘博士针对老师的困惑给出了自己的建议:多看专业期刊,了解学术前沿,聚焦研究。同时建议英语组基于教育教学中面临的问题或采取的好做法进行课题研究,将课题研究与论文写作相结合。

此次活动的开展,教师收获的不仅是对科研论文写作意义的全新认识与技巧的成熟把握,也有专业成长的自觉自信与坚持不懈。相信,教育不断,研讨不止。(撰稿:衡晓刚 审核:李秀敏)